第12回大会(2014)

第12回大会の模様

第12回大会プログラム

(1)日 時

平成26年3月8日(土) 9:50-17:30

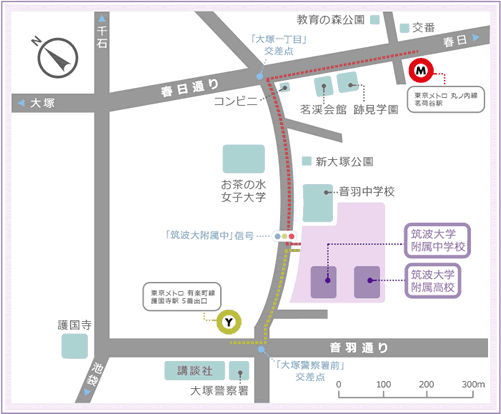

(2)会 場

筑波大学附属中学校・高等学校

(3)会場校案内

【アクセス】

東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅下車 徒歩10分

東京メトロ有楽町線 護国寺駅下車 5番出口徒歩8分

(4)大会日程

| 受 付 | 9:30 - | 【育鳳館入口】 |

| 開会式 | 9:50 - 10:00 | 【育鳳館】 |

| 自由研究発表 | 10:00 - 12:05 | |

第1分科会 第2分科会 第3分科会 第3分科会 |

【附属中学校1階3年1組】 【附属中学校1階3年3組】 【附属中学校1階3年4組】 【附属中学校1階3年5組】 |

|

| 昼 食 | 12:05 - 13:30 | |

| 理事会 | 12:20 - 13:20 | 【附属高校1階3年4組】 |

| 総 会 | 13:30 - 14:10 | 【育鳳館】 |

| シンポジウム1 | 14:20 - 15:50 | 【育鳳館】 |

| シンポジウム2 | 16:00 - 17:20 | 【育鳳館】 |

| 閉会式 | 17:20 - 17:30 | 【育鳳館】 |

| 懇親会 | 18:00 - 20:00 | 【附属中学校2階会議室】 |

* 個人発表:発表20分、質疑 5 分

* 共同発表:発表25分、質疑10分

(5)自由研究発表

第1分科会

司会 小川 雅子(山形大学)

1. 10:00-10:25

中学生の作文における「文法的誤り」の実態

―課題による誤り方の差異に着目して―

勘米良 祐太(筑波大学大学院)

2. 10:25-10:50

読みの学習指導における作問活動について

秋田 哲郎(筑波大学附属中学校)

3. 10:50-11:15

国語科授業における教育評価の基盤

飯田 和明(筑波大学附属中学校)

4. 11:15-11:40

カザフスタンにおける少数民族の言語教育政策の諸問題

Tastanbekova Kuanysh(筑波大学)

5. 11:40-12:05

学校教育の中でコミュニケーション能力を育てる

―中学校理科の実験の授業での試み―

荘司 隆一(筑波大学附属中学校)

第2分科会

司会 田中 マリア(筑波大学)

1. 10:00-10:25

高校「総合学科」と「ESD(持続発展教育)」の接点を探る

今野 良祐(筑波大学附属坂戸高等学校)

2. 10:25-10:50

社会科・地歴公民科と結びついた特別活動の指導

篠塚 明彦(弘前大学)

3. 10:50-11:15

L.コールバーグのジャスト・コミュニティにおける授業の役割

小林 将太(大阪教育大学)

4. 11:15-11:40

数学的モデル化における問題場面の解釈に関する一考察:

「混み具合の問題」を例として

平林 真伊(筑波大学大学院)

5. 11:40-12:05

「量のかけ算」と「倍のかけ算」に関する考察

―小中学校で、内包量や「量のかけ算」を教える必要はないのか―

井上 正允(元 佐賀大学)

第3分科会

司会 吉江 森男(常磐大学)

1. 10:00-10:25

2013年度成長過程プロジェクト報告

○加藤 勇之助(筑波大学附属駒場中・高等学校)

早貸 千代子(筑波大学附属駒場中・高等学校)

横尾 智治 (筑波大学附属駒場中・高等学校)

2. 10:25-10:50

起立性調節障害の克服事例より6年間の心の成長について検討する

○早貸 千代子(筑波大学附属駒場中・高等学校)

加藤 勇之助(筑波大学附属駒場中・高等学校)

横尾 智治 (筑波大学附属駒場中・高等学校)

石隈 利紀 (筑波大学)

3. 10:50-11:15

TAの視点からみた出席カードと採点支援システムの開発

―出欠確認とフィードバックの効率化のために―

村松 遼太(筑波大学大学院)

4. 11:15-11:50

学校ホームページの運用と活用に関する現状分析と課題

―NetCommons導入校への調査結果をもとに―

○上田 孝典 (筑波大学)

○平塚 知真子(株式会社エデュケーションデザインラボ)

第4分科会

司会 藤田 晃之(筑波大学)

1. 10:00-10:25

市町村教育委員会の教育行政の広域化論

―政府の対応の変遷に焦点を当てて

牧瀬 翔麻(筑波大学大学院)

2. 10:25-10:50

米国カリフォルニア州の学級規模縮小プログラム導入後の実態

―CSRリサーチコンソーシアムの調査結果を踏まえて―

星野 真澄(筑波大学大学院)

3. 10:50-11:15

教師の職能成長に関する研究

―若い時期の「へき地」小規模校の経験に着目して―

小笠原 健二(筑波大学大学院)

4. 11:15-11:40

アジア比較に基づく基礎教育課程の「一貫制」に関する理論的・実践的研究(Ⅳ)

―インターナショナル・バカロレア(IB)との比較―

田中 統治(筑波大学)

(6)シンポジウム

第12回大会では、昨今の教育改革の動向を念頭に置き、今後の教育学研究の在り方を展望することを目的として、二つのシンポジウムを実施する。

〈シンポジウム1〉アジア諸国との連携に基づく教育学研究の在り方

教育学研究では、継続的に海外比較研究が行われてきた。しかし、その多くは、海外の先進的な理論や方法を日本に紹介し、それを日本の教育改革に活かすという発想に立ってきた。そのような中で、今日、教育学において、海外との共同研究が盛んに行われている。特にアジア諸国との連携は、日本の教育学研究の発展に不可欠である。本シンポジウムでは、「アジア諸国との連携に基づく教育学研究の在り方」を展望してみたい。

本学会の会員の中には、すでに海外との共同研究に取り組んでいる研究者・実践家も少なくない。また、共同研究を始めることに意欲的な方もおられるであろう。アジア諸国との連携を事例として、海外との共同研究はどうあるべきかを協議したい。

シンポジスト

権妍秀(韓国・世明大学校)

姜英敏(中国・北京師範大学)

甲斐雄一郎(筑波大学)

司会

手打明敏(筑波大学)

※このシンポジウムは、筑波大学大学院人間総合科学研究科(人間系)と共催で実施される国際シンポジウムです。

〈シンポジウム2〉一貫制の理念に基づく授業研究の在り方

茨城県つくば市では、平成25年11月に「小中一貫教育全国サミットinつくば」が開催された。「小中一貫教育」は、今日の学校教育におけるトピックの一つになっている。しかし、そこでの議論は、学校経営或いは教育課程編成に関する取り組みに留まっている。学校教育に一貫制の理念を根付かせるには、「授業研究」の観点は不可欠であろう。本シンポジウムでは、「一貫制の理念に基づく授業研究の在り方」を展望してみたい。

本学会の会員の中には、一貫教育に造詣の深い会員が少なくない。また、筑波大学の附属学校では、これまでも継続的に一貫制の理念に基づく授業づくりが行われてきた。具体的な事例を踏まえ、広く授業研究の在り方についても協議したい。

シンポジスト

小山浩(筑波大学附属中学校)

坂本正彦(筑波大学附属中学校)

唐木清志(筑波大学)

司会

樋口直宏(筑波大学)

ページのトップへもどる